土舗装は生物多様性を守る1つの方法です。それには植物や動物といった生き物に負荷を与えない固化材を使用することが前提となります。酸化マグネシウム系固化材「ジオベスト」は、環境に配慮された環境にやさしい固化材ですが、土舗装だけでなく生き物たちとの関わりについてもご紹介していきます。

生物多様性とジオベスト

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

マグネシウムの埋蔵量は?

生物は大切な地球の資源です。

生物多様性の減少は、生命のつながりが欠けることであり、危機的な地球環境への警鐘といわれています。

世界のエネルギーの大半は、化石燃料を利用しています。この大切なエネルギー資源の埋蔵量は、石炭8475億トンで133年、石油1686億トンで41.6年、天然ガス1628億トンで60.3年であるとEDMC/エネルギー・経済統計要覧(2009年版)に記されています。

同じ地球の資源でも再生できないエネルギー資源は限りがあります。

これらの化石燃料に代わるものとして一番有望なのが、太陽光でも風力でもなく、マグネシウムだと考えられています。

マグネシウム含有鉱石(マグサイト等)だけでも可採年数は629年といわれていますが、海水中には1800兆トンという資源があり、エネルギー換算すると、石油30万年分の資源が眠っています。

海に囲まれ、資源がないと思われていた日本ですが、実は無尽蔵の資源に恵まれる可能性があるわけです。

もともとが海だった砂漠にも大量のマグネシウムがあります。

その上、マグネシウムを燃やしても二酸化炭素が発生しませんから、地球温暖化防止にも役立ちます。

マグネシウムを燃やした時のエネルギーが次世代の発電に利用できるわけです。

マグネシウムが燃えたあとにできるのが酸化マグネシウムであり、弊社の販売する酸化マグネシウム系土舗装固化材「ジオベスト」の原料です。

マグネシウムは、大量にある資源ですが、取り出すのに費用がかかるため、まだまだ高価です。

しかし、日本でも研究が進んでいるので、将来的にはエネルギー資源として有効利用される時代がくると思います。

マグネシウムを燃やして発電を行い、燃やすことで出来た酸化マグネシウムは、還元すれば元のマグネシウムとなり、エネルギーのリサイクルが出来るので資源循環で無駄がありません。

また、ジオベストは、固めた土を崩して肥料を混ぜると植物を育てる土に戻ります。

酸化マグネシウムを使用した土舗装固化材が多く使われるようになればなるほど、コストも下がり、住みやすい日本になります。

弱アルカリ性の土舗装固化材「ジオベスト」を、試してみませんか?

酸化マグネシウム系といってもいろいろあります。どのように生態系への影響を少なくするために配慮しているかの技術は、下記で特許公開しております。

特開2002-249774

特許3527477

■ジオベストに関してのお問い合わせは、

ジオサプライ合同会社 http://www.geosupply.jp/

電話 広島082-299-0681 神戸078-843-2561まで

生物多様性の減少は、生命のつながりが欠けることであり、危機的な地球環境への警鐘といわれています。

世界のエネルギーの大半は、化石燃料を利用しています。この大切なエネルギー資源の埋蔵量は、石炭8475億トンで133年、石油1686億トンで41.6年、天然ガス1628億トンで60.3年であるとEDMC/エネルギー・経済統計要覧(2009年版)に記されています。

同じ地球の資源でも再生できないエネルギー資源は限りがあります。

これらの化石燃料に代わるものとして一番有望なのが、太陽光でも風力でもなく、マグネシウムだと考えられています。

マグネシウム含有鉱石(マグサイト等)だけでも可採年数は629年といわれていますが、海水中には1800兆トンという資源があり、エネルギー換算すると、石油30万年分の資源が眠っています。

海に囲まれ、資源がないと思われていた日本ですが、実は無尽蔵の資源に恵まれる可能性があるわけです。

もともとが海だった砂漠にも大量のマグネシウムがあります。

その上、マグネシウムを燃やしても二酸化炭素が発生しませんから、地球温暖化防止にも役立ちます。

マグネシウムを燃やした時のエネルギーが次世代の発電に利用できるわけです。

マグネシウムが燃えたあとにできるのが酸化マグネシウムであり、弊社の販売する酸化マグネシウム系土舗装固化材「ジオベスト」の原料です。

マグネシウムは、大量にある資源ですが、取り出すのに費用がかかるため、まだまだ高価です。

しかし、日本でも研究が進んでいるので、将来的にはエネルギー資源として有効利用される時代がくると思います。

マグネシウムを燃やして発電を行い、燃やすことで出来た酸化マグネシウムは、還元すれば元のマグネシウムとなり、エネルギーのリサイクルが出来るので資源循環で無駄がありません。

また、ジオベストは、固めた土を崩して肥料を混ぜると植物を育てる土に戻ります。

酸化マグネシウムを使用した土舗装固化材が多く使われるようになればなるほど、コストも下がり、住みやすい日本になります。

弱アルカリ性の土舗装固化材「ジオベスト」を、試してみませんか?

酸化マグネシウム系といってもいろいろあります。どのように生態系への影響を少なくするために配慮しているかの技術は、下記で特許公開しております。

特開2002-249774

特許3527477

■ジオベストに関してのお問い合わせは、

ジオサプライ合同会社 http://www.geosupply.jp/

電話 広島082-299-0681 神戸078-843-2561まで

PR

よこはま動物園ズーラシア

よこはま動物園ズーラシアは、1999年の開業です。

ということは、私が訪問したのは、11年前ということになります。

動物が自然のあるがままの姿で広大な場所に飼育されているということは、動物園のあり方として、理想の姿ではないかと思ったのが訪れるきっかけです。

単に集客のために珍しい動物を集めるという動物園が多い中で、自然保護という生物多様性の保全の目的を持って開園されています。

エンターテインメントより、生態系の保存に共鳴するものがあったからですね。

動物がどのような暮らし方をしているかが見える展示なので、広すぎてどこに動物がいるのかわからないということもありますが、これでいいのだと思います。

私の幼少のころは、家には牛やにわとり、犬や猫、うさぎなどが身近な動物として存在していましたが、現在は動物との接し方が変わってきている分、動物園の役割も変化が求められていると思います。

そして、園内は来園者が快適に見学が出来るように、泥濘化を防ぎ、適度の弾力を持つ土舗装がされています。また、酸化マグネシウム系土舗装固化材「ジオベスト」は、生物に負荷を与えないので、動物にとっても快適な舗装になります。

ということは、私が訪問したのは、11年前ということになります。

動物が自然のあるがままの姿で広大な場所に飼育されているということは、動物園のあり方として、理想の姿ではないかと思ったのが訪れるきっかけです。

単に集客のために珍しい動物を集めるという動物園が多い中で、自然保護という生物多様性の保全の目的を持って開園されています。

エンターテインメントより、生態系の保存に共鳴するものがあったからですね。

動物がどのような暮らし方をしているかが見える展示なので、広すぎてどこに動物がいるのかわからないということもありますが、これでいいのだと思います。

私の幼少のころは、家には牛やにわとり、犬や猫、うさぎなどが身近な動物として存在していましたが、現在は動物との接し方が変わってきている分、動物園の役割も変化が求められていると思います。

そして、園内は来園者が快適に見学が出来るように、泥濘化を防ぎ、適度の弾力を持つ土舗装がされています。また、酸化マグネシウム系土舗装固化材「ジオベスト」は、生物に負荷を与えないので、動物にとっても快適な舗装になります。

地域の植物をまもる

私たちが子どものころに見た草花を見かけなくなったと気づくことがありませんか?

環境省や各県などは、絶滅の危機にある植物や動物などを、レッドデータブックとして発表しています。

重大なことは、植物について言えば、日本の植物の約4分の1が絶滅の危機に瀕しているということです。

この現状に対して、私たちはどのように考え、守っていかないといけないのでしょうか?

確かに人間による開発の問題や自然の植物に対して無関心であったことが原因としてあると思いますが、植物園なども、きれいな花や華やかなものばかりに注目して、身近の自然や地域に固有の植物を守るということに気を配ってこなかったのではないでしょうか?

自然再生計画では、珍しい花や木を植えることより、元々地域にあった植物を知り、守っていくことに発想を切り替えています。

植物の保全は、その植物が生息する地域の人たちの生物多様性の保全に対する意識の高まりと協力が大切です。

私どもは地域の植物を知ってもらうためのパンフレットを作成し、観察会や絶滅危惧にある植物を守るお手伝いもしています。

環境省や各県などは、絶滅の危機にある植物や動物などを、レッドデータブックとして発表しています。

重大なことは、植物について言えば、日本の植物の約4分の1が絶滅の危機に瀕しているということです。

この現状に対して、私たちはどのように考え、守っていかないといけないのでしょうか?

確かに人間による開発の問題や自然の植物に対して無関心であったことが原因としてあると思いますが、植物園なども、きれいな花や華やかなものばかりに注目して、身近の自然や地域に固有の植物を守るということに気を配ってこなかったのではないでしょうか?

自然再生計画では、珍しい花や木を植えることより、元々地域にあった植物を知り、守っていくことに発想を切り替えています。

植物の保全は、その植物が生息する地域の人たちの生物多様性の保全に対する意識の高まりと協力が大切です。

私どもは地域の植物を知ってもらうためのパンフレットを作成し、観察会や絶滅危惧にある植物を守るお手伝いもしています。

モナコ水槽

モナコ海洋博物館で開発されたモナコ水槽。

この水槽では、バクテリアの働きによって魚が排出するアンモニアが分解され、水を換えなくてもいつもきれいな水が保てる大自然のままの環境が作り出されており、本物の生きたサンゴと、本物の魚たちが、生き生きと自然の海の中そのままを再現しています。

別名バランスド・アクアリウムと呼ばれています。

日本では江ノ島水族館が、日本で初めて設置しました。

私にとっての思い出は、江ノ電に乗って海あり山ありのゆったりとした旅を楽しむ終点が江ノ島水族館でした。10年以上も前なので、旧江ノ島水族館の頃ですね。

このあと目黒だったかと思いますが・・・モナコ水槽を手がけられた方を訪ねさせていただき、モナコ水槽を作るためのご指導をしていただきました。

モナコ水槽は、ほとんど餌を与える必要がありません。

つまり、食物連鎖が水槽内で行なわれているわけで、太陽の光で植物が育ち、植物の出す酸素を生物が利用し、生物の排出物や死骸は植物がまた利用するといった小さな地球がここにはあります。

江ノ島水族館には他にも見るべきたくさんの生物がいますが、やはり注目は相模湾の深海生物でしょうね。

江ノ島水族館には、生物多様性について考えるヒントがたくさんあります。

命のつながりの視点からみると新しい発見が生まれると思います。

そういえばモナコ海洋博物館にも、多くの深海生物が集められていましたね。

水族館は興味を膨らませてくれる宝箱でもあるのです。

この水槽では、バクテリアの働きによって魚が排出するアンモニアが分解され、水を換えなくてもいつもきれいな水が保てる大自然のままの環境が作り出されており、本物の生きたサンゴと、本物の魚たちが、生き生きと自然の海の中そのままを再現しています。

別名バランスド・アクアリウムと呼ばれています。

日本では江ノ島水族館が、日本で初めて設置しました。

私にとっての思い出は、江ノ電に乗って海あり山ありのゆったりとした旅を楽しむ終点が江ノ島水族館でした。10年以上も前なので、旧江ノ島水族館の頃ですね。

このあと目黒だったかと思いますが・・・モナコ水槽を手がけられた方を訪ねさせていただき、モナコ水槽を作るためのご指導をしていただきました。

モナコ水槽は、ほとんど餌を与える必要がありません。

つまり、食物連鎖が水槽内で行なわれているわけで、太陽の光で植物が育ち、植物の出す酸素を生物が利用し、生物の排出物や死骸は植物がまた利用するといった小さな地球がここにはあります。

江ノ島水族館には他にも見るべきたくさんの生物がいますが、やはり注目は相模湾の深海生物でしょうね。

江ノ島水族館には、生物多様性について考えるヒントがたくさんあります。

命のつながりの視点からみると新しい発見が生まれると思います。

そういえばモナコ海洋博物館にも、多くの深海生物が集められていましたね。

水族館は興味を膨らませてくれる宝箱でもあるのです。

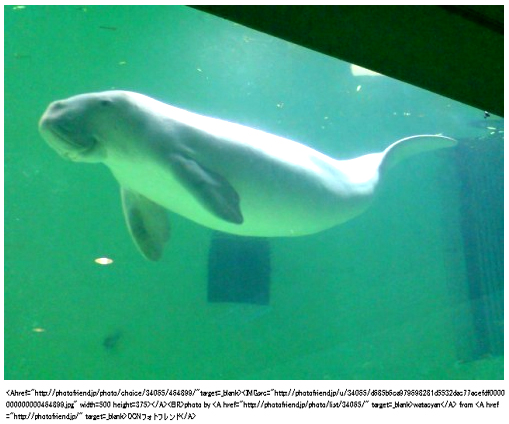

鳥羽水族館のジュゴン

日本の水族館では鳥羽水族館しか見ることができないジュゴン。

本来はシーラカンスの映像を見るために訪れた水族館なのに、ジュゴンのことは鮮明に覚えています。ジュゴンは、「人魚」のモデルと言われていますが、草を食べる哺乳類として、まるで海の中の牛のように、ゆっくりと泳ぎます。

日本では南西諸島海域に50頭程度が見られるだけなので、「沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物(レッドデータおきなわ)-動物編-」の絶滅危惧IA類で掲載されており、環境省もレッドリスト(絶滅危惧IA類)に指定しています。

ワシントン条約でも絶滅の恐れのある種、IUCN(世界自然保護連合)で危急種、日本哺乳類学会で絶滅危惧種、文化庁で天然記念物に指定しています。

保護しなければならない理由は、絶滅が危惧されるからという以外に、ジュゴンは移動性動物であるからと言われています。つまり、生存や生殖のために季節の変化をうまく利用して移動するので、国際協力なしには保護できないからです。

そういえば先日、読売新聞にアジサシのことが出ていました。

カモメの仲間のアジサシは毎年、北極と南極の間を8万キロ・メートル以上も移動していることを欧州の研究チームが突き止めたという内容です。

1日に670キロメートルも飛んだのもいたとかで、移動性動物としては、最長だそうです。

エサを求めて移動するわけですが、びっくりですね。

本来はシーラカンスの映像を見るために訪れた水族館なのに、ジュゴンのことは鮮明に覚えています。ジュゴンは、「人魚」のモデルと言われていますが、草を食べる哺乳類として、まるで海の中の牛のように、ゆっくりと泳ぎます。

日本では南西諸島海域に50頭程度が見られるだけなので、「沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物(レッドデータおきなわ)-動物編-」の絶滅危惧IA類で掲載されており、環境省もレッドリスト(絶滅危惧IA類)に指定しています。

ワシントン条約でも絶滅の恐れのある種、IUCN(世界自然保護連合)で危急種、日本哺乳類学会で絶滅危惧種、文化庁で天然記念物に指定しています。

保護しなければならない理由は、絶滅が危惧されるからという以外に、ジュゴンは移動性動物であるからと言われています。つまり、生存や生殖のために季節の変化をうまく利用して移動するので、国際協力なしには保護できないからです。

そういえば先日、読売新聞にアジサシのことが出ていました。

カモメの仲間のアジサシは毎年、北極と南極の間を8万キロ・メートル以上も移動していることを欧州の研究チームが突き止めたという内容です。

1日に670キロメートルも飛んだのもいたとかで、移動性動物としては、最長だそうです。

エサを求めて移動するわけですが、びっくりですね。

酸化マグネシウム系固化材とは?

日本でセメントが作られてから約130年になります。

代表的なセメントであるポルトランドセメントは、古くから地盤改良材として利用されてきましたが、環境問題が注目されるようになってからは酸化マグネシウムを固化材として使用する研究が盛んに行なわれるようになりました。

セメント系固化材を使用した場合、低コストで大量の処理ができる反面、水にぬれると水酸化カルシウムを生じ、強アルカリ性になります。

大きな魚には影響がなくても、小さな魚は死滅してしまいます。酸化マグネシウム系固化材は弱アルカリ性なので、環境への負荷を低減できます。

名古屋港等で発生する粘土・シルト系浚渫土砂を三河湾で行なわれている干潟や浅場造成などの環境創造事業へ活用するため、各種の固化材でこの砂を固めた固化土の試験枠を8個作成して、海水に浸かっている時間と海水面上にある時間を乾湿繰り返して実験が行なわれました。

その11ヶ月後の結果が発表されています。

酸化マグネシウム系固化材を使用した固化土は、施工時よりも強度が増加し、セメント系固化材の固化土の強度は減少しました。

石膏系の固化材による固化は3ヵ月後には形が崩れて固まることはありませんでした。

最終的な結果を総合した結果、酸化マグネシウム系固化材は、耐久性、生物影響性に関して優位な点が多いと記されています。

酸化マグネシウム系固化材の初期強度はセメント系固化材より小さいが、水中での強度の低下が少なく、周辺の水質や生物の生息にも問題がないという点で優れている。

セメント系固化材は、初期強度は大きいが、酸化マグネシウム系よりも水中での強度低下がみられたとあります。

アサリの成育状況においても、酸化マグネシウム系で固めたところの生育がよくアサリの数が多くなったと発表されています。

酸化マグネシウム系固化材は、六価クロムを溶出しないという安全面のメリットもありますが、強度や生物に対しての影響面でも優れた土舗装固化材といえます。

ちなみに、酸化マグネシウム系固化材といっても、pH調整剤、強度向上剤等を加えているので、どれも同じではありません。種類もさまざまで、配合も異なりますが、この実験で使われたのは、酸化マグネシウム系土舗装固化材「ジオベスト」です。

特開2002-249774

特許3527477

■ジオベストに関してのお問い合わせは、

ジオサプライ合同会社 http://www.geosupply.jp/

電話 広島082-299-0681 神戸078-843-2561まで

代表的なセメントであるポルトランドセメントは、古くから地盤改良材として利用されてきましたが、環境問題が注目されるようになってからは酸化マグネシウムを固化材として使用する研究が盛んに行なわれるようになりました。

セメント系固化材を使用した場合、低コストで大量の処理ができる反面、水にぬれると水酸化カルシウムを生じ、強アルカリ性になります。

大きな魚には影響がなくても、小さな魚は死滅してしまいます。酸化マグネシウム系固化材は弱アルカリ性なので、環境への負荷を低減できます。

名古屋港等で発生する粘土・シルト系浚渫土砂を三河湾で行なわれている干潟や浅場造成などの環境創造事業へ活用するため、各種の固化材でこの砂を固めた固化土の試験枠を8個作成して、海水に浸かっている時間と海水面上にある時間を乾湿繰り返して実験が行なわれました。

その11ヶ月後の結果が発表されています。

酸化マグネシウム系固化材を使用した固化土は、施工時よりも強度が増加し、セメント系固化材の固化土の強度は減少しました。

石膏系の固化材による固化は3ヵ月後には形が崩れて固まることはありませんでした。

最終的な結果を総合した結果、酸化マグネシウム系固化材は、耐久性、生物影響性に関して優位な点が多いと記されています。

酸化マグネシウム系固化材の初期強度はセメント系固化材より小さいが、水中での強度の低下が少なく、周辺の水質や生物の生息にも問題がないという点で優れている。

セメント系固化材は、初期強度は大きいが、酸化マグネシウム系よりも水中での強度低下がみられたとあります。

アサリの成育状況においても、酸化マグネシウム系で固めたところの生育がよくアサリの数が多くなったと発表されています。

酸化マグネシウム系固化材は、六価クロムを溶出しないという安全面のメリットもありますが、強度や生物に対しての影響面でも優れた土舗装固化材といえます。

ちなみに、酸化マグネシウム系固化材といっても、pH調整剤、強度向上剤等を加えているので、どれも同じではありません。種類もさまざまで、配合も異なりますが、この実験で使われたのは、酸化マグネシウム系土舗装固化材「ジオベスト」です。

特開2002-249774

特許3527477

■ジオベストに関してのお問い合わせは、

ジオサプライ合同会社 http://www.geosupply.jp/

電話 広島082-299-0681 神戸078-843-2561まで

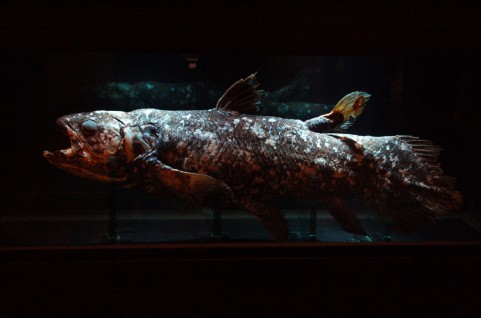

シーラカンス

生きている化石と呼ばれるシーラカンス。

古生代デボン紀から中生代ジュラ紀までを生きた古代魚です。

約6500万年前に絶滅したと考えられていましたが、南アフリカで1938年に発見され、世界を騒然とさせました。

私が興味を持ったのは、ちょうど12年前、シーラカンスの動く映像が見たくて、鳥羽水族館まで行きました。

当時としては貴重な映像で、それまでは写真しか見たことがなかったので、感激しました。

その足で西武園のユネスコ村に、ココロさんの作った模型があるというので見に行ったりしました。当時、本物は読売ランドに剥製があるだけで、今のようにシーラカンスをYouTubeで簡単には見れなかった時代です。シーラカンスのように絶滅を逃れて、現存しているということは脅威ですが、1年間に世界で4万種の生き物が絶滅していることのほうが、もっと脅威です。

なぜ生物多様性の保全が必要かをみんなで考えてみる必要があると思います。

古生代デボン紀から中生代ジュラ紀までを生きた古代魚です。

約6500万年前に絶滅したと考えられていましたが、南アフリカで1938年に発見され、世界を騒然とさせました。

私が興味を持ったのは、ちょうど12年前、シーラカンスの動く映像が見たくて、鳥羽水族館まで行きました。

当時としては貴重な映像で、それまでは写真しか見たことがなかったので、感激しました。

その足で西武園のユネスコ村に、ココロさんの作った模型があるというので見に行ったりしました。当時、本物は読売ランドに剥製があるだけで、今のようにシーラカンスをYouTubeで簡単には見れなかった時代です。シーラカンスのように絶滅を逃れて、現存しているということは脅威ですが、1年間に世界で4万種の生き物が絶滅していることのほうが、もっと脅威です。

なぜ生物多様性の保全が必要かをみんなで考えてみる必要があると思います。

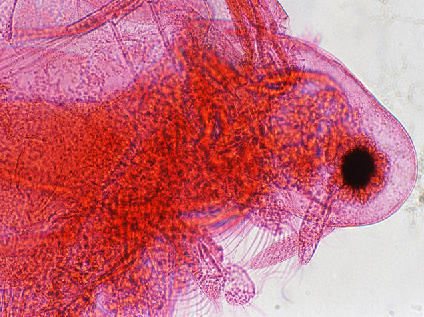

もう一つの「いのちの輪」

地上の生物だけではなく、海の中にも川の中にも命のつながりがあります。

大きな魚は小さな魚を追いかけ、小さな魚は、動物プランクトンを食べ、動物プランクトンは植物プランクトンを食べるといった「くう」「くわれる」の食物連鎖があります。

八幡湿原の自然再生計画が「命の環」という呼び方をされて再生計画がされましたが、川や海の中にも、「いのちの輪」があります。

ちょうど12年前、島根県浜田市のしまね海洋館アクアスにて、「マイクロアクアリウム」のコンテンツ制作のお手伝いをさせていただきました。

水族館といえば、葛西臨海水族館のマグロの大水槽や海遊館のジンベエザメ、鳥羽水族館のジュゴン、名古屋港水族館のシロイルカなど、大きな魚が目玉になるので、ミクロの世界の植物プランクトンや動物プランクトンはあまり話題になりません。

でも、食物連鎖の出発点は、この植物プランクトンです。

このことをしっかりと知ってもらおうとアクアスに展示されたことは生物多様性の保全にとっては、とても重要なことでした。

ミジンコもそうですね。ミジンコは普段はメスだけで増えていて、単為生殖と読んでいますが、精子がなくても孵化することができ、生活環境が良くなるとメスはオスと交尾して丈夫な受精卵を作り、寒さや乾燥に耐えて悪い環境を乗り切ります。

そのおかげで、魚たちは餌に不自由しません。

浜田に行くことがあれば、しまね海洋館アクアスに立ち寄って、是非「マイクロアクアリウム」を見て帰ってください。

大きな魚は小さな魚を追いかけ、小さな魚は、動物プランクトンを食べ、動物プランクトンは植物プランクトンを食べるといった「くう」「くわれる」の食物連鎖があります。

八幡湿原の自然再生計画が「命の環」という呼び方をされて再生計画がされましたが、川や海の中にも、「いのちの輪」があります。

ちょうど12年前、島根県浜田市のしまね海洋館アクアスにて、「マイクロアクアリウム」のコンテンツ制作のお手伝いをさせていただきました。

水族館といえば、葛西臨海水族館のマグロの大水槽や海遊館のジンベエザメ、鳥羽水族館のジュゴン、名古屋港水族館のシロイルカなど、大きな魚が目玉になるので、ミクロの世界の植物プランクトンや動物プランクトンはあまり話題になりません。

でも、食物連鎖の出発点は、この植物プランクトンです。

このことをしっかりと知ってもらおうとアクアスに展示されたことは生物多様性の保全にとっては、とても重要なことでした。

ミジンコもそうですね。ミジンコは普段はメスだけで増えていて、単為生殖と読んでいますが、精子がなくても孵化することができ、生活環境が良くなるとメスはオスと交尾して丈夫な受精卵を作り、寒さや乾燥に耐えて悪い環境を乗り切ります。

そのおかげで、魚たちは餌に不自由しません。

浜田に行くことがあれば、しまね海洋館アクアスに立ち寄って、是非「マイクロアクアリウム」を見て帰ってください。

環境に配慮した法面の土舗装

田んぼは、私たちにとって大切なお米を作る場所・・・稲作が行なわれているところです。

食物の安全性のことがよく言われるので、お米には関心が高くて当たり前ですが、田んぼには、少なくなったとはいえ多くの生き物が棲んでいます。

絶滅が心配されている生き物もたくさんいますので、調べてみましょう。

例えば、ミジンコ。サックス奏者で有名な坂田明さんがミジンコを集めているのは有名ですね。

そのミジンコは、植物プランクトンを食べる動物プランクトンです。

そして、魚などの餌になります。

田んぼに行けば、まだまだ見つけることができます。

田んぼは四季に応じて、見ることができる生物が異なるので楽しみな場所ですが、メダカは、ほとんど見られなくなりましたね。

田んぼには、何百という生き物が棲んでいるのに、メダカにとっては棲みづらい場所に変わってしまったのでしょう。

よって、弊社では田んぼにつながる法面の土舗装に、環境にやさしい酸化マグネシウム系土舗装固化材「ジオベスト」を使用しています。

ジオベストは弱アルカリ性で、有害物を溶出しないからです。

酸化マグネシウムは、苦土肥料や家畜用飼料、食品添加物用にも使用されているから、田んぼの生態系に悪い影響を与えません。

メダカに対しても試験を行なっていますが、2年経過した状態で死滅例はありません。

河川周りを土舗装して、PHが強アルカリになり、魚が死んでしまったというニュースを聞くことがありますが、生物多様性の保全のことを考えたら、ちょっと考えて欲しいと思います。写真は、施工前と施工後のものです。施工にあたっては、道路から水が直接流入しないような対策が必要になります。

■ジオベスト及び環境配慮型商品販売のお問い合わせは、

ジオサプライ合同会社 広島082-299-0681 神戸078-843-2561 名古屋052-766-6419

福岡092-518-3537へ。

もしくはジオサプライのホームページよりお問い合わせください。

ジオベストの最新情報はブログで発信しております。

食物の安全性のことがよく言われるので、お米には関心が高くて当たり前ですが、田んぼには、少なくなったとはいえ多くの生き物が棲んでいます。

絶滅が心配されている生き物もたくさんいますので、調べてみましょう。

例えば、ミジンコ。サックス奏者で有名な坂田明さんがミジンコを集めているのは有名ですね。

そのミジンコは、植物プランクトンを食べる動物プランクトンです。

そして、魚などの餌になります。

田んぼに行けば、まだまだ見つけることができます。

田んぼは四季に応じて、見ることができる生物が異なるので楽しみな場所ですが、メダカは、ほとんど見られなくなりましたね。

田んぼには、何百という生き物が棲んでいるのに、メダカにとっては棲みづらい場所に変わってしまったのでしょう。

よって、弊社では田んぼにつながる法面の土舗装に、環境にやさしい酸化マグネシウム系土舗装固化材「ジオベスト」を使用しています。

ジオベストは弱アルカリ性で、有害物を溶出しないからです。

酸化マグネシウムは、苦土肥料や家畜用飼料、食品添加物用にも使用されているから、田んぼの生態系に悪い影響を与えません。

メダカに対しても試験を行なっていますが、2年経過した状態で死滅例はありません。

河川周りを土舗装して、PHが強アルカリになり、魚が死んでしまったというニュースを聞くことがありますが、生物多様性の保全のことを考えたら、ちょっと考えて欲しいと思います。写真は、施工前と施工後のものです。施工にあたっては、道路から水が直接流入しないような対策が必要になります。

■ジオベスト及び環境配慮型商品販売のお問い合わせは、

ジオサプライ合同会社 広島082-299-0681 神戸078-843-2561 名古屋052-766-6419

福岡092-518-3537へ。

もしくはジオサプライのホームページよりお問い合わせください。

ジオベストの最新情報はブログで発信しております。

東京電力と尾瀬

電力会社は環境アセスメントをマネジメントとして、環境保全に取り組んでいることはよく知られていますが、生物多様性の保全の取り組みについては、あまり知られていません。

そういう中にあって、東京電力の「尾瀬の自然を守る取り組み」だけは、多くの人に知られています。

尾瀬は、群馬・福島・新潟・栃木にまたがる広大な土地であり、平成19年8月、全国で29番目の国立公園として、尾瀬国立公園が誕生しています。

しかし、昭和30年代の尾瀬ブームでは、自然が荒らされかなり荒廃した場所になっていました。その場所を、一企業の東京電力が、なぜ再生させ、長きに渡って修復する作業をしてきたかについては、まったく謎だらけでした。

しかし、東京電力から、「尾瀬と東京電力~自然と人の共生のために~(冊子版/CO-ROM版)」を、送付していただいたことから、東京電力と尾瀬の歴史をはじめて知ることができました。

実は国立公園だから国が所有しているというわけではなく、尾瀬の特別保護地区の7割を東京電力という一企業が所有しており、私有地を公共のために公園として提供してもらっているわけです。

尾瀬を守るということは、自然との共生を目指す東京電力としては、自然なことであり、社会貢献であるとの考え方です。

生物多様性も地球の資源です。地球の資源を次世代に残し、地球が持続可能な発展を遂げていくために欠かせない取り組みです。

そういう中にあって、東京電力の「尾瀬の自然を守る取り組み」だけは、多くの人に知られています。

尾瀬は、群馬・福島・新潟・栃木にまたがる広大な土地であり、平成19年8月、全国で29番目の国立公園として、尾瀬国立公園が誕生しています。

しかし、昭和30年代の尾瀬ブームでは、自然が荒らされかなり荒廃した場所になっていました。その場所を、一企業の東京電力が、なぜ再生させ、長きに渡って修復する作業をしてきたかについては、まったく謎だらけでした。

しかし、東京電力から、「尾瀬と東京電力~自然と人の共生のために~(冊子版/CO-ROM版)」を、送付していただいたことから、東京電力と尾瀬の歴史をはじめて知ることができました。

実は国立公園だから国が所有しているというわけではなく、尾瀬の特別保護地区の7割を東京電力という一企業が所有しており、私有地を公共のために公園として提供してもらっているわけです。

尾瀬を守るということは、自然との共生を目指す東京電力としては、自然なことであり、社会貢献であるとの考え方です。

生物多様性も地球の資源です。地球の資源を次世代に残し、地球が持続可能な発展を遂げていくために欠かせない取り組みです。

カレンダー

リンク

フリーエリア

最新CM

[11/14 NONAME]

[11/14 NONAME]

[11/14 NONAME]

[11/14 NONAME]

[11/14 NONAME]

最新記事

(09/22)

(01/28)

(10/31)

(04/30)

(04/02)

プロフィール

HN:

藤重 広幸

HP:

性別:

男性

職業:

会社員

趣味:

マラソン

自己紹介:

ジオサプライ合同会社にて、酸化マグネシウム系固化材の販売をしております。お気軽にお問い合わせください。